本コラムでは、出生後休業支援給付金について解説します。

(1)出生後休業支援給付金とは

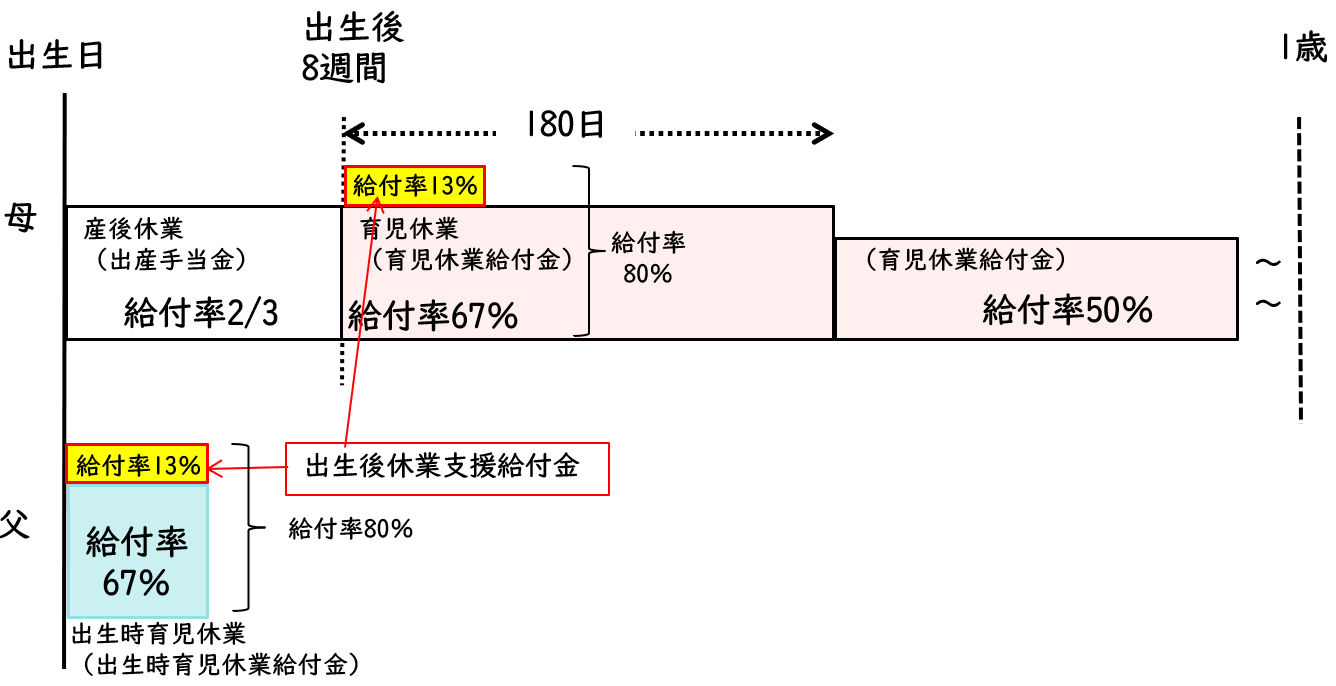

子の出生直後の「一定期間」*に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。*「一定期間」とは、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内の期間をいいます。

(2)支給要件

雇用保険の被保険者が、次の①および②の要件を満たした場合に、出生後休業支援給付金が支給されます。①被保険者が、同一の子について、「出生時育児休業給付金が支給される出生時育児休業」または「育児休業給付金が支給される育児休業」を対象期間に通算して14日以上取得したこと

②被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと

または、

子の出生日の翌日において配偶者が産後休業中など、「配偶者の育児休業を要件としない場合」*に該当していること

*「配偶者の育児休業を要件としない場合」とは、子どもの出生日の翌日において、次の①~⑦のいずれかに該当する場合をいいます。

① 配偶者がいない

② 配偶者が雇用保険の被保険者の子と法律上の親子関係がない

③ 雇用保険の被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

④ 配偶者が無業者

⑤ 配偶者が自営業、フリーランスなど雇用される労働者でない

⑥ 配偶者が産後休業中

⑦ ①~⑥以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

(3)支給額

出生後休業支援給付金の支給額は、次の計算式となります。*休業開始時賃金日額は、原則「育児休業開始前6か月間の賃金÷180」

・出生時育児休業給付金額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限28日)×67%

・出生後休業支援給付金額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限28日)×13%